sábado, 21 de noviembre de 2020

domingo, 15 de noviembre de 2020

miércoles, 11 de noviembre de 2020

La imagen de José Gabriel Túpac Amaru

El 10 de setiembre del año 1970, la Casa de la Cultura del Perú, a través del Ministerio de Educación, lanzó el concurso de dibujo y pintura para la imagen de José Gabriel Túpac Amaru II, a pesar de que se presentaron muy buenos trabajos en óleo y otras técnicas, ninguno calificó para definir los rasgos físicos más aproximados del Inca rebelde de acuerdo a las descripciones y fuentes históricas existentes. La comisión decidió por unanimidad declarar desierto -sin ganador- el Concurso de Pintura "Túpac Amaru", por cuanto ninguna de las obras presentadas logran encarnar la imagen arquetípica del héroe cuyo significado histórico quiere perpetuarse, para exaltar su memoria y rendirle homenaje. Se concedió mención honrosa a las obras de Milner Cajahuaringa, Ángel Chávez, Augusto Díaz Morí y Fernando Saldías. Creo que la imagen que más caló y perpetuó la imagen de Túpac Amaru fue el de Milner Cajahuaringa.

sábado, 31 de octubre de 2020

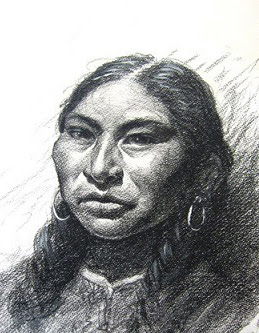

Cecilia Túpac Amaru 1742 - 1783

Escribe: Guido Amílcar Ancori Cervantes

“Por causa

de los corregidores ya no tenían lana en el pellejo en que dormir”

Cecilia Túpac Amaru, nace en el pueblo de Sicuani, Cuzco, el año de 1742, siendo su nombre original Cecilia Escalera; de niña fue trasladada a Surimana, donde fue criada y adoptada por Marcos Túpac Amaru y Marcela Castro, incorporándola así a la familia Túpac Amaru, siendo reconocida como Cecilia Túpac Amaru, prima hermana de José Gabriel Túpac Amaru. Muy joven se desposo con Pedro Mendiguri.

Cecilia Túpac Amaru, durante el levantamiento de Túpac Amaru II, fue un elemento importante en las tareas administrativas y de logística junto a Micaela Bastidas. Cecilia por su carácter ágil y alegre motivaba con gracia y picardía a las huestes indígenas para mantenerlos firmes y optimistas; aseguraba permanentemente expulsar definitivamente a los “pukacuncas” del Cuzco, refiriéndose a los españoles.

Las mujeres tuvieron roles cruciales en el

conflicto, prueba de ello, es que junto a los cabecillas, esposos y familiares,

fueron severamente castigadas. Bastidas, Marcela Castro y Titu Condemayta

fueron condenadas a muerte atroz. A Cecilia Túpac Amaru a quien la exhibieron desnuda le dieron públicamente 200 latigazos y fue sentenciada a diez años de

exilio en México. Murió en prisión antes de salir de Perú. Muchas otras mujeres

fueron exiliadas, incluyendo a la madre de Túpac Amaru, quien dicen perdio la vida durante el

viaje.

Cecilia Túpac Amaru, prima hermana del

caudillo, esposa de Pedro Mendiguri y madre del joven capitán rebelde Andrés Túpac

Amaru, fue cruelmente martirizada, azotada, paseada desnuda sobre un burro por

las calles del Cuzco; finalmente fue condenada al destierro. Cecilia,

víctima de los múltiples maltratos y humillación murió el 18 de abril de 1783.

SENTENCIA

[Sentencia pronunciada por el

Visitador Areche contra la acusada. Julio 14, 1781].

En la causa criminal que se ha seguido de oficio de la Real Justicia contra Cecilia Tupa Amaro, por complicidad en la premeditada y ejecutada rebelión por el vil traidor Cacique en la Provincia de Tinta, José Gabriel Tupa Amaro, hallándose ésta en su compañía, criándose entre los de la familia y manifestado algún deseo de la felicidad, en las empresas del rebelde: Observados los términos del derecho en que ha hecho de acusador el Doctor Don Antonio Felipe Tapia, Abogado de la Real Audiencia de Lima, y de Defensor el Doctor Don Juan Munive y Mozo, Abogado igualmente de la misma Audiencia. Fallo atento a su mérito y lo que de ellos resulta, que debo de condenar y condeno a Cecilia Tupa Amaro en 200 azotes que le serán dados por las calles públicas de esta ciudad, en la forma acostumbrada y a diez años de destierro al Convento de Recogidas de la ciudad de México, para que sirva en los destinos que conforme a su sexo la ocupare la superiora de él, y en el interín se presente ocasión de ser conducida al dicho destino será llevada al Presidio del Callao, donde se mantendrá en depósito sin descuento, remitiéndose testimonio de esta sentencia a la enunciada superiora para que avise de su recibo y cumplimiento al Superior Gobierno de estos Reynos; e igualmente orden para que anualmente avise de la conducta de esta rea sin poder ponerla en libertad, aún pasados los diez años, sin expresa orden para ello. Así lo proveo y mando por esta mi sentencia definitivamente juzgando.

José Antonio de Areche (rubricado)

Copia del acta del proceso seguido contra Cecilia Tupac Amaru.

© Guido Ancori Cervantes

viernes, 30 de octubre de 2020

PUMACAHUA EN SICUANI

Guido Amílcar Ancori Cervantes

Mateo García Pumacahua Chihuantito, natural de Chinchero, Urubamba, Cacique y Brigadier realista, participo directamente del levantamiento del Cuzco de 1814, junto a los Hermanos Angulo, Gabriel Béjar, Manuel Hurtado, el Arequipeño Mariano Melgar, entre otros. Su motivación fue la promulgación de la Constitución liberal y absolutista de 1812, que reconocía en primacía solo los derechos de los españoles y soslayaba la de los mestizos, criollos e indígenas en el Perú.

Después de una serie de

acontecimientos y de lucha permanente el levantamiento fue reprimido el 11 de

marzo de 1815, con la batalla entre patriotas y españoles en Umachiri, provincia

de Melgar en la región Puno, lugar próximo a las localidades de Lampa, Ayaviri,

Santa Rosa.

Luego de la derrota de la batalla

de Umachiri, los españoles iniciaron una sangrienta persecución contra los

cabecillas. Pumacahua se retiró rápidamente en dirección al Cusco, en el camino

no contó que sus principales allegados y gente que vio asesinar a muchos de sus

paisanos en Sicuani y Marangani, lo traicionarían para procurar su inmediata

captura. Pumacahua al llegar a Maranganí, busco posada en un sector inadvertido

para alimentarse y cambiar de caballo y así continuar su huida, con ese

propósito llego hasta el cerro Hatun Ateria jurisdicción de la hacienda

Chilligua de Marangani; ofreció pagar el apoyo con vistosas monedas de plata,

cuando fue enteramente identificado por los moradores de Marangani, procediendo

ellos a rodearlo y capturarlo; desde allí lo condujeron al pueblo para después

trasladarlo encadenado y fuertemente custodiado hasta Sicuani.

En el Diario de Operaciones del

Ejército realista del General Juan Ramírez, al respecto nos dice: “Después de

escribir los aprestos y detalles de la batalla de Umachiri realizado el 11 de

marzo de 1815, el día 14 pasamos al pueblo de Santa Rosa, fuimos acampar a la

pulpería, aquí llegó la noticia de que los cholos de Maranganí habían apresado

a Pumacahua y pedían auxilio para su conducción”…. “Al instante se les proveyó

de 50 hombres armados, quienes lo presentaron al día siguiente 15”. “Lo recibió

el General Juan Ramírez poniéndose a su lado, lo paso entre la tropa formado en

dos alas, previniendo a los soldados que no lo insultasen y que lo mirasen con

atención, como que había sido un brigadier del Rey: después de esta operación

lo entregó al comandante de las guerrillas para su custodio.”

El General Ramírez, en su Parte y

reporte al Virrey Abascal, le informa que "En el pueblo de Sicuani mandé

juzgar y sentenciar en una Junta Militar, al insigne caudillo Pumacahua, cuya

ejecución se hizo allí mismo, a presencia de los naturales".

En el cuartel general de Sicuani,

a los 17 días del mes de marzo de 1815, el señor Manuel Ponferrada Juez Fiscal

de la Causa, con asistencia del secretario, paso al calabozo que se dice fue

acondicionado en una vivienda de la hoy calle Pumacahua de Sicuani, que contaba

con barrotes en las ventanas a la calle, para recibir la confesión del Cacique

y Brigadier Mateo Pumacahua, a quien se le hizo saber que se le iba juzgar por

una Junta Militar y se le previno para que nombrara defensor, leyéndose los

nombres de los subalternos; Pumacahua nombró a Hilario Maldonado Teniente de la

IV Compañía del Primer Regimiento. Cuando se le interrogó entre otras cosas

dijo: Que la causa de su prisión es por el levantamiento que iniciaron los

Angulo en el Cusco, quienes lo engañaron y también se menciona que solicito mercedes

al Rey.

De la declaración y evidencias

contrastadas en un proceso sumarísimo la Junta Militar de Guerra procedió a

dictar la sentencia por la causal de traición al Rey en contra de Mateo García

Pumacahua: Muerte en la horca, seccionamiento y exhibición de sus miembros para

escarmiento.

Salieron de la capilla rustica de

Sicuani, lugar donde se dio lectura a la sentencia, Pumacahua con las manos

atadas en las espaldas, la Junta Militar, autoridades, con dirección a la plaza

y al cadalso que allí levantaron, había silencio absoluto en la población, el

reo miraba firme al patíbulo sin articular ya palabra alguna. Los verdugos a

empellones quitándole el poncho que llevaba procedieron a colgarlo para

satisfacción de unos e indignación y sorpresa de otros. Una vez muerto el

inerte cuerpo del Brigadier fue decapitado y desmembrado. Enviaron su cabeza al

Cusco para en una pica exhibirlo, el brazo derecho lo colgaron en el arco de la

plaza para escarmiento de los rebeldes y población en general. El resto del

cuerpo fue trasladado al cuartel general de Sicuani y quemado para

desaparecerlo.

Así termino el levantamiento y la

vida del cacique y brigadier Mateo Pumacahua Chihuantito.

El arco de la Plaza de Armas de

Sicuani, hoy casi desaparecido, monumento que debe ser reconstruido, por

constituir el testimonio de un acontecimiento histórico, que forma parte de la

historia de este pueblo y de la Independencia del Perú.

Los pobladores de Sicuani refieren que la vivienda con barrotes que existían en la calle Pumacahua, contigua a la plaza principal bien fue la que ocupo Don Huberto Gutiérrez o el que perteneció al Hotel Villafuerte, lugar donde estuvo recluido Pumacahua y donde recibieron la confesión que hizo.

© Guido Ancori Cervantes

miércoles, 28 de octubre de 2020

jueves, 15 de octubre de 2020

sábado, 10 de octubre de 2020

PUMACAHUA Y LA REBELIÓN DE 1814

Mateo García Pumacahua Chihuantito, nació en el pueblo

de Chinchero(*),

el 21 de noviembre de 1740, provincia de Urubamba. Fue hijo primogénito de

Francisco Pumacahua y doña Agustina Chihuantito; Tuvo otros hermanos de un

segundo matrimonio de su padre. Se dice que su familia descendía por línea recta de

Tupaycapac Inca, antiguo señor de esas tierras. Recibió su

nombramiento de Cacique y Gobernador interino en 1770, cuatro años después del

nombramiento de José Gabriel Túpac Amaru. En el año de 1773,

obtuvo el nombramiento de Capitán de la Compañía de Indios.

En plena guerra de la rebelión de Túpac Amaru II, el 30 de diciembre de 1780, el corregidor del Cusco le otorgo el título de “Coronel de la gente reclutada en Chinchero”, título que el Rey ratificó. Casado con doña Rosa Corihuaman, tuvo seis hijos, dentro de ellos dos varones. Se dice que Pumacahua aducía permanentemente ser de descendencia noble, demostrando autoritarismo entre los indios y sometido a la autoridad española.

Valcárcel(**)en su obra “La Rebelión de Túpac Amaru”, señala que “Pumacahua fue el más importante y decidido enemigo de la rebelión indígena de 1780 liderada por la familia Túpac Amaru y auxiliar valiosísimo de los jefes españoles. Su persona fue objeto de unánimes elogios del Virrey Jáuregui, quien lo menciona como sujeto digno de “singular aprecio”, del obispo Moscoso y Peralta, que exalta al “gran cacique de Chinchero”, y de los Cabildos Civil y Eclesiástico del Cusco. En atención a sus eminentes servicios, recibió una pensión vitalicia del monarca de España” (Valcárcel, 1973).

Más tarde acompaño a Goyeneche(***) en las sangrientas represiones del Alto Perú, donde tantos indios y mestizos fueron masacrados. En una palabra, fue el azote temidísimo de los indios rebeldes del sur y alto Perú. Por sus realísimos servicios y fidelidad a toda prueba, obtuvo en 1811, el rango de Brigadier realista y llego a desempeñar accidentalmente la presidencia de la Audiencia del Cusco. Vidaurre(****) ha dejado un vigoroso boceto de su contradictoria personalidad (Vidaurre, 1823). Hallase retirado de la vida activa cuando lo comprometieron en el levantamiento cusqueño de 1814, dirigido por José Angulo y sus hermanos. Pumacahua en aquel entonces contaba con setenta y tres años. Sofocado el movimiento, fue capturado cerca de Sicuani y decapitado.

El levantamiento del Cusco en 1814, fue notable e importante por su envergadura y por surgir desde la ciudad capital del Tawantinsuyo. Liderada por los hermanos Vicente y José Angulo, Gabriel Béjar, Manuel Hurtado, Mateo Pumacahua, entre otros. Se rebelaron en contra de la Audiencia del Cusco al no acatar la Constitución liberal de 1812 que implantaba un régimen absolutista que limitaba los derechos de los peruanos criollos, mestizos y originarios. Rápidamente los indígenas se plegaron al movimiento al ser convocados por Mateo Pumacahua, dándose manifestaciones de nacionalismo peruano, pues declararon su intención de crear una nación independiente al de Lima con base en el Cusco. El movimiento fue reprimido el 11 de marzo de 1815 en Umachiri y sus líderes ejecutados, incluyendo los hermanos Angulo, el cacique Mateo Pumacahua y el joven poeta arequipeño Mariano Melgar. La envergadura y articulación multiétnica que llegó a tener este movimiento en su apogeo ha permitido afirmar a investigadores que si el apoyo de los criollos hubiese continuado, lo más probable es que la rebelión del Cusco hubiera obtenido una victoria contundente contra el poder español, consiguiendo así la caída del régimen virreinal limeño y consiguientemente la Independencia del Perú.

|

| Monumento de Mateo Pumacahua en Sicuani - Cusco |

En el texto "Melgar y la revolución de 1814", de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, señala que "...Melgar fue fusilado a los veinticuatro años y medio

de edad en Umachiri (Puno), el 12 de marzo de 1815, a casi cuatro mil metros de

altura, en la altiplanicie sobria y fría, entre el paisaje de "ichu"

amarillento, regajales oscuros y riscosas colinas. Al brigadier Pumacahua se le

prendió en Maranganí, y tras un proceso sumarísimo se le ahorcó en Sicuani el

17, "pasando su cabeza al Cuzco y su brazo derecho a Arequipa". Los

hermanos Angulo, Gabriel Béjar y otros prisioneros de importancia fueron

pasados por las armas en el Cuzco, donde ingresó Ramírez(*****) el 25 de marzo” (UNMSM, 1989).

Así terminó la rebelión, que de haber triunfado habría logrado para el Perú en 1815, antes que las expediciones victoriosas y libertadoras de San Martín y de Bolívar, una independencia nacional afirmativa, con sentimiento indígena, mestiza y criolla, propugnando con acierto la integración social del Perú.

(*)Chinchero, distrito de la provincia de Urubamba, región Cusco. En la colonia perteneció a la provincia de Calca.

(**)Carlos Daniel Valcárcel Esparza (1911-2007). Destacado historiador peruano, educador, investigador y escritor. Profesor emérito y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

(***)Jefes del ejercito realista José Manuel de Goyeneche y Joaquín de la Pezuela, 1809-1816.

(****)Manuel Lorenzo de Vidaurre, que trató a Pumacahua y que fue

oidor de la Audiencia del Cuzco durante los sucesos revolucionarios, ha trazado

un severísimo retrato del caudillo.

(*****)Juan Ramírez, uno de jefes del ejército español en la batalla de Umachiri (1814).

miércoles, 7 de octubre de 2020

COLEGIO NACIONAL JAPAM SICUANI

Tuve el honor y la oportunidad de trabajar en el Colegio Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo JAPAM, entre 1985 - 1998, donde compartí valiosas experiencias profesionales y de amistad con grandes y destacados maestros, creo es deber y obligación contribuir a difundir su reseña histórica y los personajes que lo forjaron.

|

| José Quintazi Villarroel, Director fundador |

Después de siete meses de perseverante gestión se aprueba el funcionamiento del nivel secundario, a través de la Resolución Directoral Zonal N° 0107, de fecha 15 de Marzo de 1982, resolución que autorizó el funcionamiento de su primer año de estudios, este acto resolutivo de orden superior logra tener gran impacto y acogida en la población en general, al punto de tener que ampliar una sección más de la sección prevista y autorizada, quedando con una sección de varones y otra de mujeres, los mismos que iniciaron sus labores en el turno de la tarde y utilizando los mismos salones e instalaciones de la escuela primaria; situación que se convirtió en un gran reto para los gestores en fundamentalmente garantizar un buen servicio educativo a la población escolar.

El nombre del nuevo colegio se sustenta a través de la Resolución N° 0164 del 04 de setiembre de 1981, procedente de ORDESO - Cusco, designándose como Colegio Nacional “Capitán Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayo”; petición que se impulsó junto a su creación.

|

| Insignia oficial Diseño: Guido Ancori Cervantes |

Es imprescindible mencionar a los docentes del nivel primario fundadores de este “Sui Generis” colegio, a Nancy Febres Vargas, Víctor Cuba Gonzáles, Elisa Escalante Frisancho, Betty Caballero Medrano, Wilber Ramos Cárdenas, Gladis Ccuno Araoz. Benigno Montufar Medrano, Engracia Riveros Pérez, Alicia Molero Puelles, Gloria Ochoa Vargas, José Mendoza Velarde, Dora Quispe Arenas, Jorge Maxi Ccama, Enriqueta Berrio Vega, Arturo Bornáz Cala, Vilma Pérez Callo, Francisco Becerra Cervantes, Hildaura Valencia Espinoza, Wilfredo Enríquez Mercado, Edgar Zárate Málaga, Julia Medina Villafuerte, Oscar Cruz Callo, Gloria Aparicio Durán. Como Presidente de los padres de familia Manuel Álvarez Champi y personal de servicio Juan Auccahuaqui Amanca.

Fue una decisión por consenso, de ambos niveles, que se aprobó la fecha de aniversario institucional fijándose para el primero de julio de cada año; por la siguientes razones, primero porque la Resolución Zonal N° 0487, de fecha primero de Julio de 1977, dispuso fusionar los centros educativos N° 56004 y el 56010, pertenecientes al Núcleo Educativo comunal NEC - 05 de Sicuani - Oeste; y segundo por ser fecha muy próxima de nacimiento del Héroe Nacional de la batalla de la Cordillera del Cóndor, Capitán E.P. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, quien nació el día 2 de julio de 1952, en la localidad de Sicuani, Cusco Perú.

Con el transcurrir de los años el Colegio Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo JAPAM, fue creciendo e incrementando progresivamente su población tanto estudiantil y de docentes, los mismos que ansiosos encontraron una oportunidad de superación y realización, logrando de esta manera y hasta la fecha consolidar toda una generación de estudiantes lucidos, inquietos e innovadores. Por sus aulas transitaron maestros que dejaron huella imperecedera y otros jóvenes que aún continúan laborando con el mismo ahínco; es necesario nombrar a los siguientes profesores que aportaron a su consolidación como colegio secundario, Alberto Ttito Quispe, Melquiades Medrano Mayhua, Sergio Montes Llerena, José Cruz Coaguila, Aurelio Enríquez Mercado, Pedro Machaca Vilca, Doris Vilca Quiñonez, Víctor Raúl Choquevilca Cuno, Fredy Caballero Girón, María Cayo Palomino, Marné Cuno Araoz, Tomy Soto Caballero, entre otros.

El Director gestor y fundador del "Poderoso" y "sui generis" JAPAM, Profesor José

Patrocinio Quintazi Villarroel, laboró desde su fundación hasta marzo del año

2013, fecha en que por disposición del Ministerio de Educación se agradece sus

servicios prestados, pasando a retiro automático.

Nota: El año de 1987, Fredy Caballero Girón, publica su obra "Visión Histórica de Canchis", cuando laboraba como profesor titular del Colegio JAPAM de Sicuani.

© Guido Ancori Cervantes - 2019

viernes, 4 de septiembre de 2020

Iconografía Andina-Amazónica

A continuación se describirán los resultados de nuestro

análisis de los patrones decorativos de la zona andino amazónico, en cuanto a

su diseño, formas y estilización. La metodología se basa en los análisis de estructura

del diseño en pinturas de vasijas de uso jerárquico y ceremonial. Estos

resultados se asocian a lo conocido acerca de otros asentamientos incaicos en

los valles andinos y de entrada a la meseta amazónica del Perú.

domingo, 30 de agosto de 2020

sábado, 15 de agosto de 2020

"Los Andes en Épica"

martes, 30 de junio de 2020

TRADICIONES CANCHINAS

|

| Pintura de Juan de la Cruz Machicado |

LA FIESTA DE SAN JUAN

La fiesta de San Juan, es una de celebraciones importante de los pueblos del ande, se dice que también esta tradición se vive en pueblos de la amazonia peruana; desde Loreto hasta Madre de Dios, incluyendo a Amazonas, San Martín y Ucayali; además de las provincias selváticas de Huánuco, Pasco y Junín.

En junio la sierra peruana vive sus tradiciones más emblemáticas todas ellas llenas de alegría, música y color, se conocen como las fiestas del Cusco, donde se conmemora el nacimiento del nuevo año solar Inca y se caracteriza por su marcada temporada de heladas. En el mes existen costumbres como el Corpus Cristi y el día de San Juan Bautista (el santo que bautizó a Jesús en el río Jordán), por lo que la población acostumbra hacer fogatas para calentar la noche más fría del año, el 23 de junio.

Los orígenes de esta devoción se remontan a los tiempos en que los misioneros españoles llegaron al Perú y designaron nombres cristianos a estas tradiciones como es el caso de San Juan Bautista, como santo patrono; asimismo, la fecha se refuerza por representar el inicio del solsticio de invierno, provocando que en distintos lugares se enciendan las fogatas en conmemoración al inicio de esta estación.

En este llamativo contexto, la Fiesta de San Juan en el Perú cohesiona gastronomía, religiosidad, historia, cultura y folklore, expresados bajo un mismo motivo y diferenciados dependiendo de la ubicación de cada localidad serrana y amazónica.

Por ejemplo en Cusco, Sicuani, años atrás, las familias juntaban arbustos secos propios de la temporada para en las calles quemarlos en fogatas la noche del 23 de junio, acompañado con deliciosos ponches y galletas. Hoy las personas aprovechan estos días para visitar los lugares y paisajes locales, entre ellos las campiñas de Chumo, San Felipe y Trapiche. También se organizan festivales de danzas y platos típicos.

Los platos típicos de la temporada son: Watias, Papa helada

y Cuyes.

martes, 16 de junio de 2020

RAQCHI - CUSCO - PERÚ

Raqchi, ofrece a los visitantes un singular, imponente y extraordinario complejo arqueológico amurallado de factura Inca imperial, ademas de un hermoso paisaje natural junto al volcán Quinsachata, en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis, departamento del Cusco - Perú.

Destacados investigadores

explican sobre la monumental infraestructura Inca de Raqchi, denominada

por Garcilaso de la Vega y otros cronistas como el Templo del dios Wiracocha;

para algunos como Manuel Ballesteros, refiere que se trataría de un “kumpi awana”, es decir lugar

donde se fabricaban a gran escala finos y hermosos tejidos. Barreda Murillo,

asevera que es una "Kallanka",

lugar de amplio alojamiento para el ejército Inca; y otros señalan que todo el complejo es

un Centro Administrativo Inca en la ruta del gran Qapaqñan, por la existencia

de viviendas uniformes, depósitos circulares en gran cantidad, centros de vigilancia,

fuentes de agua, andenes, entre otros.

En Raqchi, se desarrolla el Festival Folklórico de Raqchi, una conmemoración cultural andina, expresada en música, danza y de característica autóctona; que se ejecuta año a año en la explanada del imponente complejo arqueológico, en el mes de junio, como preámbulo a las fastuosas y extraordinarias fiestas del sol y del Cusco imperial.

El festival de danzas típicas se desarrolla en la explanada de la comunidad de Raqchi, en el anfiteatro natural a orillas del rió Vilcanota, margen derecha. Existe una comisión multisectorial presidida por la Municipalidad Distrital de San Pedro, en la provincia de Canchis.

El festival de Raqchi, es el primero y el más importante

a nivel de la región, en el se puede observar la cultura viva del ande peruano

en auténticas expresiones culturales de Música, Danza, Artesanía, Gastronomía e

Historia; se realiza cada tercer domingo de junio, iniciando su despliegue de

hermosas y variadas danzas de la región, del Perú y de otros países de América,

desde las ocho horas de la mañana para culminar entrada la tarde entre las

dieciséis horas y de forma ininterrumpida.

© Guido Amílcar Ancori Cervantes.

CREACIÓN DEL FESTIVAL FOLKLÓRICO RAQCHI

Guido Amílcar Ancori Cervantes

El festival folklórico de Raqchi, es una conmemoración

cultural andina, expresada en música, danza y de característica autóctona; que se

ejecuta año a año en la explanada del imponente complejo arqueológico de

Raqchi, en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis, Región Cusco; en el

mes de junio, como preámbulo a las fastuosas y extraordinarias fiestas del sol

y del Cusco imperial.

Mucho se comentó sobre el origen del Festival Folklórico

de Raqchi, sobre quienes tuvieron la idea original, quienes fueron sus

precursores, y hasta pretender determinar la fecha exacta de sus inicios.

Indagamos con bastante rigurosidad los hechos y la participación de sus

mentores, desde diferentes fuentes logrando así la siguiente información.

Transcurrían los días del mes de enero de 1968, cuando

el “Centro Qanchi de Arte Vernacular”, en pleno auge de sus primeras y mejores

presentaciones en Sicuani, Ayaviri, Juliaca y Puno, se aprestaba a preparar una

gira y presentación a mayor escala en la ciudad de Lima, es por ese motivo que de

manera organizada y disciplinada

sus integrantes venían desarrollando una serie de ensayos con jóvenes y

señoritas danzantes, en

horarios nocturnos y después de las horas de trabajo; es en aquel contexto

que el ingeniero Eliseo Venturo Ferré, natural de cañete, radicado en la

capital Lima, filántropo y amante de la cultura; enterado del proyecto, de manera expresa buscó a los

señores Ernesto Aguilar Claros, Luciano Callo Barrios y Aníbal López Lazarte,

directivos en aquel entonces de la novísima institución folclórica denominada “Centro Qanchi de Arte Vernacular”, ofreciéndose muy gentilmente como

empresario para participar de dicha gira, además de una cordial invitación para

procurar hospedaje a la delegación los días que se requiera

en ambientes de su propia casa en la ciudad capital. Luego de un animoso

dialogo y formalizar compromisos se llegó a concertar la fecha de viaje, además

de la urgente necesidad de tener que difundir a través

de imágenes la propaganda de la gira artística cultural. Para ello programaron

una visita al centro arqueológico de Raqchi, junto a la mayoría de integrantes

de la delegación canchina. Todo previsto y contando con la mayor disposición de

directivos, coreógrafos, danzarines, equipo técnico, y por su puesto con la compañía

del Ingeniero Venturo, se pudo realizar una productiva sesión fotográfica,

poniendo en relieve los mejores paisajes de la localidad y del complejo arquitectónico

de Raqchi, todo ello junto a danzarines que lucían hermosos trajes típicos de la provincia de Canchis.

Concluido el trabajo

y la sesión de fotos; en el mismo lugar de la imponente infraestructura de

Raqchi, en un espacio de respiro y dialogo entre los directivos y el ingeniero

Venturo, sobre detalles de la presentación artística cultural en Lima, y de cómo

se podría mejorar la empresa; es en ese momento que Eliseo Venturo, lanzo una

premonición que surgió como aquellas ideas geniales, de manera espontánea, que

invito en el instante a pensar y soñar a los otros presentes "En este lugar maravilloso se podría llevar

a cabo un festival de danzas, el lugar es precioso... las ruinas tendrían mayor

importancia, tanto que podría ser mejor difundida al turismo... podría ser el festival

de Raqchi..."(López, 1987).

Esas palabras hicieron que se iluminaran los rostros

de todos los allí presentes, dando cada uno y a su

turno su aprobación, de paso que sustentaron sus argumentos de respaldo. Finalmente

satisfechos con todas las actividades logradas aquel día, se dispusieron para

retornar a la ciudad de Sicuani, y así continuar con los ensayos de danzas del

Centro Qanchi, con mayor entusiasmo y motivación.

No pasó mucho tiempo de aquel anuncio cuando un día en

la ciudad de Sicuani se reunieron las principales autoridades, Jefes de

instituciones y personalidades del folklore canchino y cusqueño, para formar una

primera comisión pro Raqchi presidido por el señor Alcalde del Honorable

Concejo Provincial de Canchis; fue el Dr. Federico Cárdenas Zapata, quién con

criterio más versado y culto convenció y se atrevió a dirigió el primer

festival con la participación de las comunidades campesinas aledañas y algunos

invitados principales como es el caso del Centro “Qanchi de Arte Vernacular”.

El festival se realizó el tercer domingo de junio, exactamente el día 15 del

año 1969, al pie de los principales restos arqueológicos. Ese escenario central

se utilizó por dos años consecutivos. Luego, viendo el impacto del festival, la

masiva concurrencia, además del peligro que corría la infraestructura del complejo arqueológico;

es que se decidió trasladar el festival a la explanada de la comunidad de Raqchi,

en el anfiteatro natural a orillas del rió Vilcanota, margen derecha del

Distrito de San Pedro. Desde aquel entonces se procedió a conformar una

comisión multisectorial, para luego existir formalmente establecida la “Comisión

Municipal del Festival Folklórico de Raqchi”.

Hoy el festival y la comisión están en manos de la Municipalidad Distrital de

San Pedro.

De acuerdo a la información recabada y al proceso de

indagación podemos manifestar que esta es una reseña bastante cercana a la

verdad de los hechos, también de aquí deducimos que la creación del Centro Qanchi

de Arte Vernacular de Sicuani, dio paso al nacimiento del Festival Folklórico

de Raqchi, cuya idea le pertenece a don Eliseo Venturo Ferré y muy bien capitalizado

por el entonces señor Alcalde Dr. Federico Cárdenas Zapata, ya finado; quién

con el conocimiento y entusiasmo que lo caracterizó llego a concretar y darle

brillo a éste maravilloso festival, primero en su género en la región y el país.

El festival bandera de la provincia de Canchis,

Raqchi, en su realización anual y dominical de junio, coincide con el día del

padre (tercer domingo de junio), iniciando su despliegue de hermosas y variadas

danzas de la región, del Perú y de otros países de América, desde las ocho horas

de la mañana para culminar entrada la tarde entre las dieciséis horas y de

forma ininterrumpida.

Es cierto que muchos personas creen conocer cómo se inició

el festival de Raqchi, también atribuyen a diferentes personalidades la autoría

de la idea, pero creo podemos colegir de la presente indagación y sin mezquindad

que aquella tarde de la visita de los integrantes del Centro Qanchi al complejo arqueológico de Raqchi, el año de 1968, sirvió de inspiración para

que el Ingeniero Eliseo Venturo Ferré, exprese su idea premonitoria para la

realización de un Festival, quizá sin ser experto en el tema, solo por

intuición tuvo aquella visión que se constituyó en una feliz iniciativa que pronto

se hizo realidad gracias al entusiasmo del burgomaestre canchino Dr. Federico

Cárdenas Zapata, nuestro entrañable “Airampito”.

__________________________________________________________________________

Bibliografía.

Revista Centenario Sicuani, 1987.

Lopez Lazarte, Anibal -1987

Revista Canchis, 1982.

Qanchi, 1982.

____________________________________________________________________________________________

© Guido A. Ancori Cervantes - 2014

sábado, 11 de abril de 2020

Capilla de Raqchi - Canchis - Cusco - Perú

miércoles, 1 de abril de 2020

sábado, 7 de marzo de 2020

CARNAVALES EN SICUANI Y CANCHIS